作者:上海师范大学人文与传播学院副教授 赵宜

在当下网络文艺的实践中,一些结构性症候阻碍了它的发展。其中,侵权问题尤为突出。以网络文学为例,一方面,由于这种具有新媒介特征的艺术形式,长期蛰伏于主流文艺创作体制的规训之外,创作和传播方面存在很多不规范的地方;另一方面,网络文学作为一种依托于全新媒介技术、传播手段的艺术形态,同人写作是其主要的创意来源和写作方式。而这,必然同传统媒介语境下的封闭式写作呈现出不同的工作机制,也必将同维护旧有生产机制的“知识产权”概念形成冲突。那么,同人写作究竟是在创作还是在侵权?

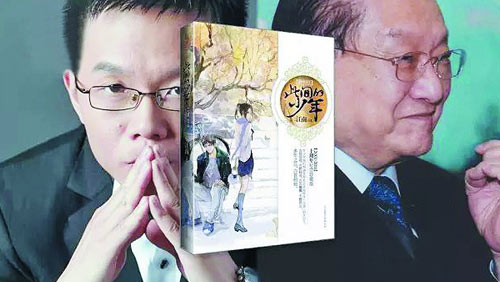

2017年的金庸诉江南一案,作为标志性事件,将网络文学固有的一些普遍性、结构性的产权问题暴露了出来。2000年,中国网络文学尚处于起步阶段和探索时期,江南的《此间的少年》发表后迅速走红。小说中,化用了金庸小说中的多个角色名,构建了一个迥异于金庸武侠世界,但也蕴含着某种结构性相似的青春校园故事。正是这一被江南称为“致敬”的化用,在17年后接到了一纸诉状。这一案件,事实上牵扯出了一个更为复杂的问题:同人写作与知识产权之间的冲突与辨析。金庸一方指控江南“大量使用其作品的独创性元素”,从而“构成不正当竞争”;江南一方则强调《此间的少年》的同人写作性质,认为“《此间的少年》在人物形象、人物关系、故事情节方面均不与金庸作品构成实质性相似”。

仔细分析,此案的复杂性在于,同人写作虽然经常挪用和重组其他作品的一些符号资源,但又能在创作过程中形成独立于原作品的体系。这一点,不似那些具有相对明确边界的“抄袭”问题。金庸诉江南一案,之所以被称为“国内同人作品第一案”而受到广泛关注,一方面因为同人写作的二次创作特征难以用是否“抄袭”来简单界定,另一方面表现在,同人小说是否因挪用了原作小说的符号资源而获益,也难以量化。窃以为,此案对于同人写作的命运来说至关重要,可能在未来成为一个指导性案例。

同人文学,以粉丝为核心构成,可谓从读者到作者身份转换的一个典型案例,意指参与者对某一特定作品的改写、衍生、重写等创作行为。法国当代著名思想家德塞都(Michel de Certeau)将粉丝积极的阅读形容为“盗猎”(poaching),强调了粉丝阅读行为的能动以及对作者权威的消解。而盗猎行为的生产力和创造力,体现在对作品的每一次讨论、吐槽、传播甚至恶搞的戏拟当中,并赋予读者将原作者提供的符号资源进行攫取和重组的权利。相较于其他盗猎行为,同人写作因完整的作品形式和接近于传统写作的工作方式,而成为最能体现粉丝创造力的生产行为。时至今日,同人文学早已成为网络文学中最为重要的类型。

以同人写作为核心的本土网络文学生产机制,在文化上依赖于粉丝身份所赋予的盗猎的力量。这种写作,注定会与传统的媒介生产机制形成巨大的裂痕,也对网络文学的长远发展构成了一种威胁。这种威胁,由于网络文学在探索时期的非主流写作格局,而在一定程度上被遮蔽了。因此,江南对金庸小说角色名的挪用,在很长一段时间内被视为同人写作的致敬行为,并未真正引起纠纷。然而,随着网络文学多年的产业化实践和“网文IP”年的降临,《此间的少年》的电影创作版权被高价收购,并引来了一场诉讼。在金庸看来,江南对其原创角色的挪用已超越了文化范畴,侵犯了其经济利益。事实上,同人写作中,还存在着大量挪用程度更深的文本,例如篡改故事结局、重新安排人物关系、将多部作品的主角并置在一起,以及将原作转换时空背景等。

在金庸诉江南之类的案件当中,一个关键因素被放大了:新旧媒介的冲突。由网络媒介催生出的网络文学,虽然在形式上保留了传统文学生产的样貌,但不论是盗猎的生产方式还是全新的传播方式,都在要求一种能够适应媒介融合语境、全新技术环境的游戏规则。更进一步说,这种产权之争的本源,其实来自于新旧媒介对生存空间的争夺。若将这一问题放置于媒介技术发展史的结构中观察,我们会发现,知识产权的历史与媒介技术的革新史是高度重合的。从活字印刷术获得应用和最早的印刷业出现开始,知识产权在不同时期体现出了不同的定义标准:“封建特许权”阶段,维护着统治阶级对知识传播的绝对掌控权;“近代知识产权”阶段,开始认识到知识产品的市场价值和经济效益;“现代知识产权”阶段,则是以市场化本位思维,进行知识产品的产权保护。在每一次媒介变革和文化结构调整中,知识产权的标准也在随之不断更迭。或者可以说,知识产权问题本身,是一个媒介文化议题,其最终目的,就是在特定的媒介技术和环境下,保护媒介生产者的核心利益。

当下,第五次媒介革命正在全球范围内持续发生,互联网正深刻推动着多种产业结构转型和媒介生态调整。基于数字技术的全新“生产-劳动”关系,以及以互联网为核心的经济生产空间,也在重构着近现代以来的商品经济体系。而以同人写作为代表的网络文艺生产方式,正是其媒介特性所决定的。今天,本土网络文艺快速发展,我们应当在保护其创造力的同时兼顾传统媒介,以尽快推动媒介融合的深度展开,破除新旧媒介之间的重重壁垒。值得注意的是,这并非意味着网络文艺可以成为无视文学艺术发展规律的法外之地,而是要求我们实践出一条全新的媒介生产经验和艺术创作机制,以适应媒介融合的创作语境。网络文艺的产权问题,正是新媒介带给我们的强烈信息,要求我们尽快完成生产机制的规则再造,形成行之有效的中国经验,并由此助推本土文艺生产走向未来的成功。(赵宜)