点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2月5日,春节假期后第一天,广东“新春第一会”如约而至。

这是“经济第一大省”与全体岭南奋斗者们的共同约定:广东人向来重视“开工首日”的意义,在开工首日吹响“集结号”,其中催人奋进的紧迫感不言而喻。

连续三年“新春第一会”,不变中也有变化:会议始终紧紧围绕“高质量发展”这一主题,而今年的话题则更聚焦于“现代化产业体系建设”——在节后首日即为发展“画重点”,更具风向标意义。

莫道君行早,更有早行人:大年初六,粤港澳大湾区首趟“返岗专列”已经抵达广东,成千上万产业工人提早返岗,当下产业势能已然积蓄。

作为改革开放先行地,“早”的基因同样深刻地影响着广东战略规划:去年以来,广东动工建设散裂中子源二期,启动建设先进阿秒激光,建成江门中微子实验站……无不是为未来产业发展提早布局、耕耘。

率先破浪者如何再立潮头?立足当下远眺未来,先行广东又将如何在平衡中塑造起新的产业优势?

01

结构调整 破浪者何以再立潮头?

先行破题不仅意味着更早享受改革红利和更多机遇,自然也意味着更早遇到更复杂的困难和挑战。

这一点并非危言耸听,更不是空穴来风。从刚刚披露不久的2024年广东经济数据就能看得更明白:

2024年,广东地区生产总值达14.16万亿元,3.5%经济增长与年初预期设定的5%的增长预期差距较大。

经济总量占全国经济总量的10.5%,总量连续36年位居全国首位;

全年进出口规模首次突破9万亿元,对全国外贸增长的贡献率高达38.7%;

经营主体总量突破1900万户,稳居全国首位。

经济大省“挑大梁”责任之重可见一斑。

挑战和责任并行,广东在高质量发展上退不得,更松不得。这是一个经济大省的“历史自觉”,更是再次先行探索的动力所在。

与此同时,外部环境变化带来的不利影响加深,依赖传统经济发展路径已经难以激发有效需求,广东经济社会发展确实到了结构化调整的关键隘口。

产业发展在广东经济结构调整的大局中“当家”角色越发凸显:2024年,广东第二产业比重比2023年提升0.2个百分点,其中工业占比33.6%,工业投资增长6.7%,超1.5万亿元的规模创下历史新高;工业投资占全部投资比重比2023年提高了3.9个百分点,达到37.2%,创2007年以来新高,广东工业对全省GDP增长的贡献率超50%,而这样的高增长还在继续加速。

另一方面,广东也在削减对房地产的传统依赖,驱动广东经济社会发展的根本动能已经发生了变化。产业结构、投资结构“支撑力”日渐增强,积蓄新的动能,这也正是广东经济结构当前正在发生的最关键转变。

一面要撑起经济大省基本盘,一面要在新旧动能转换中发挥关键作用,同时又要在多挑战和压力下实现突围——在历经40多年改革开放后,广东再次强调“制造业当家”,其中产业发展当承其重。

因此,这次大会聚焦落点产业现代化体系建设,既是为当下发展点题,更是在谋求、追问未来破题之道。

02

产业求变 如何向上突围?

一场重要会议的组织和参会情况往往能反映会议的导向和趋势。

今年的广东省“新春第一会”依然邀请了大批企业家,尤其是民营企业家广泛参与,热烈讨论——民营经济贡献了广东全省50%以上的GDP、60%左右的税收、70%以上的技术创新成果、80%以上的新增就业、90%以上的经营主体数量,“当家人”角色进一步凸显。

同时,我们也观察到,虽然大会主题聚焦现代化产业体系建设,与会讨论嘉宾中,却有不少来自冶金、纺织等传统制造业企业的负责人。甚至在会议同期举行的五大产业集群发展平行论坛中,第一个分论坛主题就聚焦如何“推动传统产业转型升级”。

这正是广东打造现代化产业体系中的探索中,树立起来的产业发展新观点:喜新不厌旧,以新改造旧。在产业发展上坚持“先立后破”,为传统优势产业转型升级提供充足的改造空间。

这样的“产业观”不仅反映了广东对产业动能“新”与“旧”的理解,更深刻折射了广东对产业“量”与“质”的态度:经济大省挑大梁,既是量上的要求,也是质上的要求;从深层次上讲,只有在质上实现突破,才能更好实现量的增长。

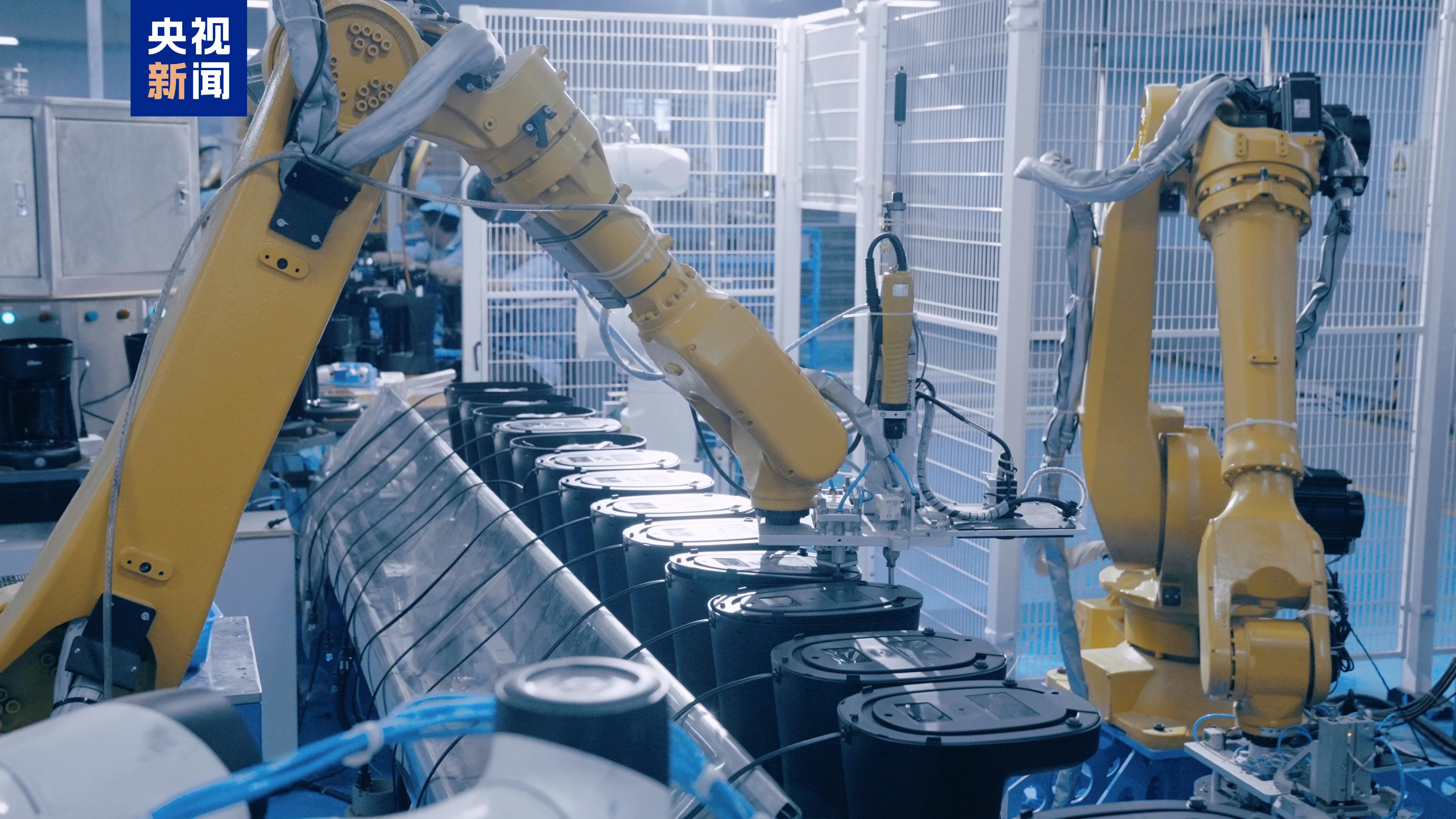

让传统产业向现代化产业跃迁,广东在“智转数改”上下足功夫:2024年,广东工业技改投资增长11.5%,其中制造业技改投资增长达到11.6%。全省有超过1万家企业技改数转。工业设备更新投资更是创下了近十年最快的增速。

传统产业在跃“级”提升的同时,新兴产业也在聚“势”成潮。在过去一年多时间中,新能源汽车、新型显示、低空经济等新兴产业在粤港澳大湾区快速涌现,这正是谋求产业突围的新逻辑:不再只是追求产出的增加和量的累积,而是重点突破价值链低端锁定,实现全球价值链攀升,推动产业体系向高质量、高效率、可持续方向发展。2024年,规模以上先进制造业增加值同比增长6.6%,其中,高端电子信息制造业、石油化工产业、新材料制造业分别增长12.9%、9.0%、5.0%。高技术制造业增加值增长10.2%,高于全省规模以上工业增速6.0个百分点。新经济增加值甚至已经占广东全省经济的四分之一强。

制造业不断向高端化、智能化、绿色化发展的同时,也促使了广东的产业结构向更高层次演进,产业的发展不断向新提质。新旧动能“同频共振”为广东经济构建新的增长点,这不仅是广东实现自身高质量发展的内在需求,更是国家赋予广东的重要使命。

03

格局谋新 如何“耕耘在未来”?

产业周期快速变化,广东产业界感受更深:两三年前,低空经济还被不少人定义为“未来产业”,如今在广东,低空经济已经拓展了应急、消费、物流等多种场景,已经成为名副其实的“现代产业”。广东更是迅速集聚了全国30%以上产业链企业。

与此同时,全球供应链的重构,也给广东的产业链带来了挑战,如何应对产业的快速迭代?一场“链式革命”正在南粤大地、在企业与企业乃至产业与产业间展开:广东利用产业集群优势,从推动创新、拓展市场、强化产业链协同等方面齐发力,以攻为守。以深圳的电子信息产业集群为例,该集群就汇聚了众多科技巨头,还有大量围绕电子信息产业的上下游企业以及科研机构。这些企业和机构之间建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和创新,企业在技术研发过程中,实现了从芯片、基站设备到终端产品的全产业链技术突破。

与此同时,产业技术创新一日千里,新质生产力的培育不仅时不我待,更需要未雨绸缪——这也正是广东密集布局多项基础大科学装置的深意所在。

如今,广东加强企业主导的产学研深度融合,推进各类改革创新试验平台建设举措频频、质态跃迁:正在打造“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新链。依托“链主”和单项冠军企业,串联起遍布珠三角和粤东西北的省级企业技术中心,超过4万家创新型中小企业在创新链的大生态中葱葱郁郁,在市场激荡中不断用创新创造惊喜。

从另一个角度来看,广东产业与创新互促双强正从“新质点”到“新质面”,再到“新质链”的跃迁,新质生产力就在这样门类齐全的产业脉络中不断奔跑,加速延伸。

改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,前瞻布局未来产业……在不断延长的产业链、科创链中,在“新春第一会”上,我们看到了广东在现代化产业体系建设上立新谋远,在不断应对挑战的坚定姿态。

立春刚过,春山可望。尤记得2023年,广东首次举行“新春第一会”提出“再造一个新广东”的豪迈宣言,如今,一幕幕岭南大地上的“春耕图”正在转化为“新广东”的“实景图”。产业发展绝非在朝夕之间,在向新而行的路上,广东既有立足当下、超越周期的洞见,更有蛇行千里、路在脚下的坚守和担当。(记者:林丽丽 郭翔宇)